Jakarta, www.aman.or.id - Sebelum magang di PB AMAN, Unun, pemuda adat Dayak Meratus merantau keluar kampungnya. Ia mengadu nasib di perusahaan tambang batubara di Paser, Kalimantan Timur. Ia memilih merantau, meninggalkan kampungnya, setelah dia tamat SMA dan ingin segera membantu keluarganya dalam hal menaikkan strata ekonomi.

Dengan bekerja di perusahaan se-level tambang batubara, Unun berharap masa depannya akan terjamin. Ia bahkan membayangkan suatu ketika kembali lagi ke kampung dengan penampilan berbeda, dan membahagiakan kedua orangtuanya.

Hingga panggilan pulang kampung itu memaksanya pulang. Sebenarnya ia tak akan pulang ke kampung halamannya, seandainya tidak ada pemberitahuan akan kondisi kesehatan orangtuanya yang memburuk. Sebagai seorang anak yang sayang sama orangtua, Unun lantas meninggalkan pekerjaannya begitu saja di pertambangan dan kembali ke kampung. Namun sesampainya di kampung halaman, Unun merasa dikerjain. Ia melihat kedua orangtuanya masih sehat walafiat.

Unun berangkat ke seberang (dari Kalimantan Selatan menuju Kalimantan Timur) bukan tanpa alasan. Sebagaimana sudah saya jelaskan di paragraf awal catatan ini, Unun meninggalkan kampung halamannya semata karena alasan ekonomi. Hal umum yang juga dilakukan oleh rata-rata generasi muda kampung di seluruh Indonesia.

Tidak hanya Unun, Khaeruddin, pemuda adat asal Barambang Katute, Sinjai, Sulsel juga punya pengalaman serupa. Ia juga kini magang di PB AMAN. Sebelumnya, ia bekerja di Makassar, meninggalkan Barambang Katute. Sejak masih duduk di bangku SMA, Khaeruddin berpikir suatu ketika dapat bekerja pada perusahaan tambang emas di kampungnya.

Waktu itu, pemerintah Kabupaten Sinjai tengah menjadikan hutan adat mereka secara perlahan menjadi hutan lindung. Seiring perjalanan waktu, Khaeruddin menuturkan, tiba-tiba pemandangan kontras muncul di kampung mereka. Para peneliti berkebangsaan Jepang dan Belanda ada di antara mereka dan melakukan penelitian di hutan lindung yang sebelumnya ditetapkan sepihak oleh pemerintah Kabupaten Sinjai.

Belakangan ia tahu bahwa hutan adat mereka yang dihutanlindungkan tersebut telah diberikan kepada pihak ketiga. Sejak itu eksplorasi pertambangan menjadi lebih jelas bagi Masyarakat Adat Barambang Katute. Karena perusahaan tersebut merupakan tambang emas, Khaeruddin yang ketika itu masih sekolah langsung berpikir bahwa bekerja di perusahaan setamat dari SMA adalah salah satu pilihan yang tepat. Meskipun demikian, Masyarakat Adat Barambang Katute menolak kehadiran perusahaan tambang dan kini sudah berhenti.

Khaeruddin sendiri setamat dari SMA langsung tancap gas meninggalkan kampung dan mencari pengalaman kerja di kota. Ia sama sekali tidak membayangkan bisa hidup tinggal di kampung.

Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi ikut angkat bicara ketika mendengar penjelasan Khaeruddin. Ia mengatakan bahwa Masyarakat Adat dipaksa untuk membenci kampungnya, dipaksa untuk memikirkan bahwa untuk menaikkan strata ekonomi pilihannya hanya ada di kota.

Kondisi tersebut ternyata telah berpraktik sejak 1950-an hingga saat ini. Dalam “Sarasehan Hak Ekonomi Masyarakat Adat” pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) 1999 di Hotel Indonesia, Jakarta, Dr. Bustanul Arifin dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengatakan bahwa pemerintah (orde baru—red) meyakini bahwa Masyarakat Adat dapat menyebabkan rusaknya sumber daya alam. Padahal yang terjadi adalah sebaliknya, yakni pemerintah melalui HPH, HGU, HTI dll-lah yang menyebabkan rusaknya sumber daya alam.

Dengan persepsi tersebut pemerintah di seluruh tingkatan sengaja membuat Masyarakat Adat berjarak dengan kampungnya, dengan identitasnya, dengan sumber daya alamnya, dengan akarnya. Akibatnya, pandangan hidup tinggal di kampung menjadi tidak relevan bagi para generasi penerus sebab pengelolaan sumber daya ekonomi pun dibuat tidak berkeadilan.

Di sinilah lagi-lagi pemerintah mengasumsikan bahwa Masyarakat Adat tidak memiliki kecakapan dalam mengelola potensi ekonomi di wilayah adatnya. Pemerintah membutakan Masyarakat Adat dari sekelilingnya di mana sumber-sumber daya alam yang sangat kaya seolah-olah tidak bermanfaat bagi mereka dan bagi masa depan yang sejahtera sebagaimana dinarasikan pemerintah selama ini.

Alhasil Masyarakat Adat lebih disibukkan dengan urusan advokasi sebab mereka sehari-hari harus berhadapan dengan “pasukan tempur” perusahaan, mulai dari preman sampai tentara. Masyarakat Adat selalu dipersalahkan, selalu dikriminalisasi, selalu menjadi korban. George Junus Aditjondro menyebutnya dengan istilah ‘korban-korban pembangunan’.

Paradigma Masyarakat Adat tidak memiliki apa-apa di kampung, tidak punya masa depan (secara ekonomi), lambat beradaptasi dengan kemajuan dll menjadi momok yang menyiksa batin para warga Masyarakat Adat, khususnya para generasi muda. Bertahan di kampung dianggap sebagai orang-orang kalah, yang tidak mampu bersaing di perkotaan karena merasa kurang berpendidikan.

Inilah sindrom yang mengakibatkan pola pikir Masyarakat Adat atau orang-orang dari kampung pada umumnya bahwa kota adalah sumber segala kemakmuran.

*

Sejak awal 2018, AMAN melakukan penelitian valuasi (nilai) ekonomi di enam wilayah komunitas adat. Penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan para pakar dari kampus-kampus ternama seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Padjadjaran ini tersebar di komunitas adat Moi Kelim, Malaumkarta, Sorong, Papua Barat; komunitas adat Kajang, Bulukumba, Sulawesi Selatan; komunitas adat Kaluppini, Enrekang, Sulawesi Selatan; komunitas adat Seberuang, Sintang, Kalimantan Barat; komunitas adat Kasepuhan Karang, Lebak, Banten; dan komunitas adat Saureinu, Mentawai, Sumatera Barat.

Hasilnya rata-rata nilai ekonomi masing-masing komunitas tersebut lebih tinggi dari total produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten-kabupaten di mana komunitas-komunitas adat tersebut berlokasi. Temuan ini mencengangkan semua pihak. Kekayaan alam Masyarakat Adat tidak hanya narasi indah dalam kampanye atau jargon Indonesia kaya sumber daya alam. Hal itu adalah fakta. Sayangnya, pemerintah tahunya dan percaya kekayaan tersebut benar-benar nyata jika bisa dieksploitasi dan dikerjakan pihak ketika, yakni investor.

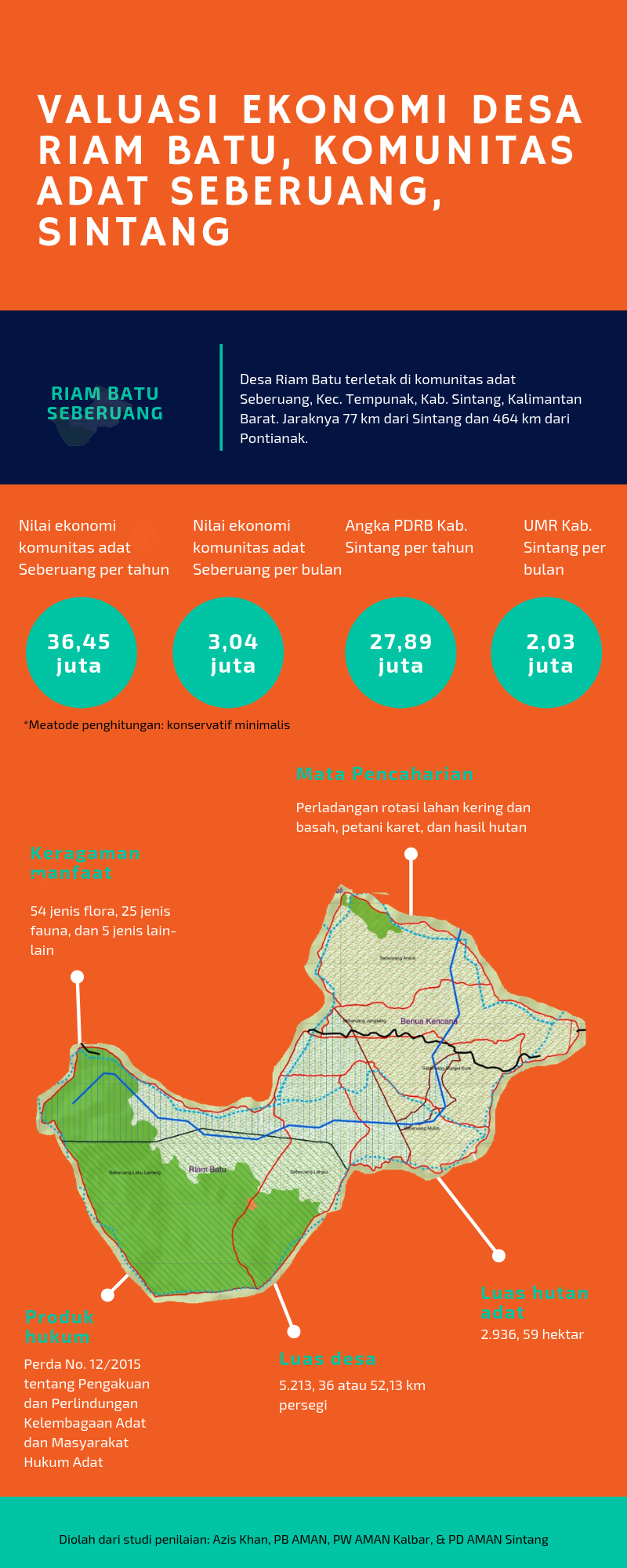

Sebagai perbandingan, nilai produk SDA dan jasa lingkungan per tahun komunitas adat Seberuang, Sintang, Kalbar mencapai Rp 36,43 juta/kapita. Sementara perekonomian daerah Kab. Sintang hanya Rp 27,89 juta/kapita/tahun. Jika ditotal nilai ekonomi (bukan nilai produk per kapita) komunitas adat Seberuang mencapai Rp 38,49 milyar per tahun, dengan rincian nilai ekonomi dari produk SDA sebesar Rp 27,14 milyar per tahun dan jasa lingkungan sebesar Rp 11,35 milyar per tahun.

Nilai tersebut menunjukkan bukti bahwa Masyarakat Adat memiliki kekayaan alam yang dapat dikembangkan dan akan memberikan penghidupan yang sangat layak bagi mereka. Tanpa harus bertarung berebut ruang di perkotaan, anak-anak adat sangat bisa hidup mandiri dan ber-masa depan yang sangat cerah dengan mengelola potensi ekonomi di sekitarnya.

Saat ini AMAN berfokus menindaklanjuti hasil-hasil penelitian valuasi ekonomi komunitas-komunitas adat tersebut. Sebagai langkah awal, AMAN fokus membidik wilayah Kalimantan Barat, dalam hal ini dua komunitas di dua kabupaten berbeda yakni komunitas adat Seberuang di Desa Riam Batu di Kab. Sintang dan komunitas adat Dayak Kodatn Sebiau di Desa Sei Mawang di Kab. Sanggau. Namun, catatan ini sementara fokus ke komunitas adat Seberuang di Sintang.

Kegiatan di komunitas adat ini dimulai dengan studi penilaian (assessment study). Assessment tersebut dikerjakan bersama oleh Deputi III Sekjen AMAN, AMAN Wilayah Kalbar, AMAN Daerah Sintang dan Sanggau bekerja sama dengan Azis Khan, peneliti dari Bogor. Selama beberapa minggu assessment dilakukan dengan pendekatan: a) diskusi informal, umumnya dilakukan dalam tinjauan dan pengamatan lapangan, b) diskusi formal terdiri dari wawancara perorangan termasuk wawancara mendalam, dan c) diskusi kelompok terfokus (FGD).

Menurut laporan penilaian awal tersebut diketahui bahwa kehidupan ekonomi keseharian kedua komunitas sangat tergantung dengan sumber daya alam di sekelilingnya yang berbasis hutan maupun lahan pertanian dan kombinasi keduanya alias wana-tani (agro-forestry).

Menurut hasil assessment ini juga proxy nilai ekonomi komunitas adat Seberuang di Sintang lebih unggul melebihi indikator makro ekonomi (PDRB per kapita dan UMR) Kab. Sintang.

Nilai ekonomi komunitas adat Seberuang per kapita per tahun sebesar Rp 36,45 juta, lebih besar dari angka PDRB Kab. Sintang 2016 per kapita sebesar Rp 27,89 juta.

Angka per kapita per bulan sebesar Rp 3,04 juta atau lebih tinggi dari angka upah mininum regional (UMR) Kab. Sintang pada 2017 yaitu sebesar Rp 2,03 juta per bulan.

Studi ini, dengan demikian, mencatat bahwa sekalipun hasil valuasi yang masih bersifat konservatif minimalis, tetapi pendapatan per kapita Masyarakat Adat di Sintang telah melampaui apa yang dapat disiapkan pemerintah. Berdasarkan temuan tersebut, agenda pemerintah sebenarnya hanya perlu fokus minimal pada penyiapan prakondisi untuk Masyarakat Adat agar dapat tumbuh dan berkembang.

Dari studi ini dianjurkan beberapa rekomendasi untuk keberlanjutan pengembangan dan penguatan, antara lain a) keragaman macam manfaat atau komoditi yang diusahakan dalam model ekonomi yang ada, b) produktivitas komoditi yang ada semisal karet dan padi, c) memperluas ruang kelola adat terutama pada lahan-lahan yang saat ini bersifat nganggur (idle) dengan memastikan aspek legalitasnya terutama melalui pengakuan hak, akses dan wilayah adat, dan d) dukungan peningkatan kapasitas dan pendampingan untuk transisi dari bertani ladang rotasi ke pertanian menetap berupa sawah irigasi.

Sementara untuk langkah konkret yang dapat dikerjakan setidaknya setahun ke depan, menurut laporan ini adalah a) memfokuskan dukungan pada pendampingan terprogram, turun langsung dalam mempercepat proses pengakuan hak, akses, wilayah dan hutan adat dengan cara, antara lain b) membantu langsung penyiapan syarat yang harus dipenuhi sesuai yang diatur Perda Masyarakat Adat masing-masing kabupaten.

Lalu melakukan c) sosialisasi dan penyadar-tahuan substansi implementasi Perda Masyarakat Adat Kabupaten Sintang kepada segenap anggota di komunitas Masyarakat Adat Seberuang, dan setelah berbagai syarat ini selesai, selanjutnya d) mengawal proses permohonan pengakuan tersebut, dan e) mulai dipikirkan bentuk dukungan teknis dan pengawalan dalam penguatan lebih lanjut kapasitas dan lembaga adat dan peningkatan produktivitas sebagaimana opsinya telah coba ditawarkan dalam rekomendasi tadi.

Sebelumnya, Sintang telah memiliki Perda No.12/2015 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Perda tentang Masyarakat Adat tersebut setidaknya telah menjadi dasar atau langkah awal berupa kemajuan yang Masyarakat Adat dapatkan dari negara. Selanjutnya, proses untuk penetapan hutan adat mereka masih terus berproses, sebab hal tersebut langsung diakui lewat kementerian dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

*

Hitung-hitungan nilai ekonomi di Sintang menjadi satu kenyataan yang dipotret dari dekat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Masyarakat Adat memiliki potensi ekonomi yang sangat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Kalau kita hubungkan dengan konsep ekonomi makro pemerintah yang selalu mengedepankan pembangunan, maka kebiasaan tersebut sudah seharusnya dihentikan di wilayah adat.

Lagi pula mekanisme hadirnya pembangunan di wilayah adat hampir semua menabrak hukum adat atau prinsip FPIC, prinsip bebas tanpa paksaan yang telah disepakati di tingkat internasional di PBB. Lebih buruk lagi, Masyarakat Adat malah diperlakukan sebagai warga kelas dua, dianggap tidak memiliki relasi apa pun terhadap sumber daya alamnya.

Namun demikian lewat valuasi ekonomi ini, Unun maupun Khaeruddin yang tadinya masih berpikir pergi ke kota untuk mencari pekerjaan, sudah seharusnya memikirkan ulang “niat baik” tersebut. Lebih jauh lagi, mereka sudah saatnya putar balik ke kampung halaman dan turut membangun dari kampung. Mereka juga sepatutnya melawan ekonomi makro dengan ekonomi Masyarakat Adat. Mereka pun harus membatalkan pola pikar yang menganggap kota sebagai tempat meraih masa depan yang lebih baik.

Apa yang dimulai di Sintang adalah proses pembuktian kepada pemerintah bahwa Masyarakat Adat sanggup membangun perekonomiannya dengan pendekatan kearifan lokal dan berkelanjutan. Masyarakat Adat tidak harus membangun perekonomiannya lewat pembangunan sebagaimana yang diarusutamakan pemerintah.

Sebaliknya dengan mengetahui potensi ekonomi yang dimiliki, Masyarakat Adat pada dasarnya hanya memerlukan dukungan dari pemerintah dalam hal, misalnya adanya regulasi yang mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat. Sebab regulasi seperti ini menjadi pembebas bagi Masyarakat Adat untuk berekspresi, termasuk memaksimalkan potensi sumber daya alam yang meraka miliki untuk kemakmuran Masyarakat Adat, juga akan menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah adat serta berakhirnya kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.

Jakob Siringoringo